On parle d’infection car l’individu est porteur d’une bactérie, microbe ou d’un virus sans nécessairement en développer la maladie, et d’infections au pluriel car il en existe de plusieurs types dont le niveau de gravité varie.

Info-pharma.org fait le point sur les différents types d’infections sexuellement transmissibles, les symptômes et les traitements disponibles.

Sommaire:

Comprendre les infections sexuellement transmissibles (IST / MST)

Les chiffres de l’organisation mondiale de la santé sont frappants. Chaque jour, ce sont plus d’un million de personnes qui contractent une IST, au premier rang desquelles la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis ou la trichomonase, qui touchent 357 millions de personnes chaque année.

Les conséquences peuvent être graves, par exemple le VPH entraîne 266,000 décès du fait des cancers de l’utérus qu’il provoque, tandis que la chlamydiose et la gonorrhée, sont les plus sucpeptibles de rendre stérile. Quant au SIDA, chaque jour, il tue autant qu’il infecte soit environ 6000 personnes. Enfin, certaines des IST se transmettent au foetus comme la syphilis, causant des anomalies congénitales, ou un décès néonatal.

Les symptômes sont très variables d’une infection à l’autre, mais ont une base commune. Si vous ressentez des fièvres, des douleurs dans le bas ventre, et constatez des phénomènes anormaux au niveau de vos parties génitales, un risque d’être porteur d’une infection est probable.

Les phénomènes sont:

- Des écoulements vaginaux ou de la verge,

- Des rougeurs de ces mêmes organes génitaux

- Des démangeaisons, des éruptions cutanées

- Des sensations de brûlures au moment d’uriner

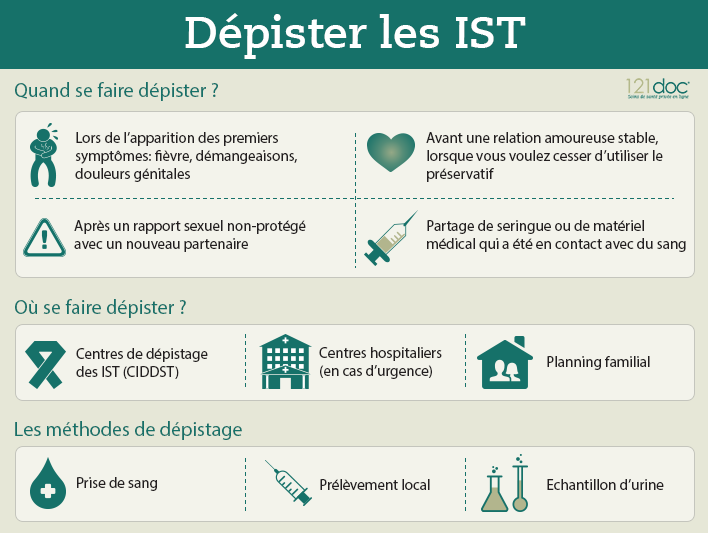

Si vous avez un rapport sexuel et que vous ressentez des douleurs, cela est aussi un signe de contraction d’une infection sexuellement transmissible. Attention tout de même car de nombreuses autres infections ne provoquent pas de symptômes, et peuvent être décelées seulement lorsque le porteur arrive à un stade déjà sérieux. Il est donc important de faire des dépistages après avoir eu des comportements à risque, ou tout simplement effectuer des visites de contrôle. C’est d’ailleurs une des grandes causes de transmissions des IST: les porteurs sains, qui ne développent pas de symptômes et ne pratiquent pas de tests, vont transmettre leur infection à d’autres personnes qui eux développeront la maladie.

Quelles sont les différentes IST / MST: la liste complète.

On les classe d’abord selon leur origine, qu’elles soient provoquées par une bactérie, des champignons ou levures, des protozaires ou des virus.

Les IST transmissibles bactériennes.

La blennorragie, gonococcie ou gonorrhée, se manifeste chez l’homme par écoulements de pus au niveau du pénis, et brûlures au moment de uriner. Chez la femme, elle est asymptomatique, donc les risques de transmissions sont plus élevées chez elle. La période d’incubation est de 24 heures à 15 jours. Les traitements existants sont très efficaces, mais si l’infection est non traitées, elle peut causer une stérilité irréversible.

La chlamydiose est parmi les infections les plus répandues surtout chez les jeunes, notamment car la période d’incubation est très longue (plus de 15 jours) et les signes cliniques en apparence sans gravité (perte blanche chez la femme, légères démangeaisons et brûlures chez l‘homme). Elle est pourtant dévastatrice sur la fécondité féminine si non traitée. Le traitement de l’infection à chlamydiae par antibiotique est très efficace et rapide.

Également causée par un chlamydiae, la maladie de Nicolas-Favre ou lymphogranulome vénérien, considérée comme rare en Europe et Amérique mais endémique dans les zones tropicales, en Afrique et en Asie.

Les infections à mycoplasmes sont les autres infections urogénitales, au premier rang desquelles les urétrites. Les symptôme sont des écoulements urétraux, une inflammation du meat urétral ou urétéral, ou des difficultés lors de la miction (dysurie).

La syphilis est une infection essentiellement à transmission sexuelle et directe car elle se fait à travers la présence de lésions génitales ou extra-génitales. Elle est aussi très trompeuse, car ses périodes d’incubations sont très longues, et elle est évolutive dans le temps, avec 3 stades de développement pouvant faire croire à des guérisons ou une disparition de la bactérie.

- Le premier stade est l’apparition d’un chancre, qui survient après 3 semaines à 3 mois d’incubation, et se manifeste par l’apparition d’un ulcère rouge et creusé, sur les zones génitales, annales ou buccales, et finit par disparaître.

- Le deuxième stade est donc amorcé, avec une période d’incubation comprise entre 3 et 6 mois, qui se conclut par la survenue de taches roses (roséole), au niveau du thorax et des membres. Ces tâches s’accompagnent de nausées et céphalées, de courbatures et de fatigue intense, et de muqueuses buccales contagieuses. Là encore, si rien n’est fait, la roséole finit par disparaître, et le 3e stade de développement apparaît après un interruption de 3 à 10 ans.

- C’est la syphilis neurologique, entraînant troubles cardiaques, troubles neurologies (troubles de la personnalité, paralysie), et destruction des tissus des organes. La syphilis aboutit donc à mise en danger du pronostic vital et la mort, alors que le traitement est efficace et rapide lorsque effectué au stade 1 de la maladie. De plus, elle se transmet très facilement à l’enfant au cours d’une grossesse, il est donc important de se faire traiter et suivre en aval.

Le chancre mou est également une infection sexuellement transmissible, plus rare (répandue dans les pays tropicaux et subtropicaux) mais créant un terrain fertile à l’apparition d’autres IST, il est donc souvent associé à l’apparition d’autres maladies sexuellement transmissibles. Il se manifeste par l’apparition de pustules contenant du pus, évoluant en ulcères et provoquent une hyper démangeaison. Une coloration grisâtre de la peau doit alerter l’individu qui en est atteint. Les ganglions au niveau de l’aine apparaissent 2 à 3 semaines plus tard et se transforment en abcès. La maladie est grave quand elle évolue en gangrène de la verge et nécessite l’amputation des organes génitaux.

Les IST à champignons unicellulaires et à protozaires

Les candidoses génito-urinaires sont les infections issues de champignons ou levures . Elles sont sexuellement transmissibles chez l’homme, mais pas uniquement chez la femme qui peut aussi la contracter à l’issue d’un traitement contraceptif ou antibiotique, ou par sous vêtements sales et manque d’hygiène. Les signes cliniques sont l’apparition au bout d’une période d’incubation de 1 jour à 1 mois de pertes blanchâtres, de démangeaisons, et brûlures localisées chez la femme au niveau de la vuvle et chez l’homme sur le gland. On traite les candidoses par voie cutanée (crème, gel) ou insertion d’ovules dans le vagin.

Les protozaires (trichomonase) ressemblent beaucoup aux candidoses par les signes cliniques chez la femme (pertes jaunâtres et nauséabondes, brûlures et démangeaisons) tandis que chez l’homme ils sont souvent inexistants, et par la période d’incubation de 2 à 20 jours.

Les condylomes vénériennes sont provoquées par le papillomavirus et peut évoluer en un cancer du col de l’utérus chez la femme. Le meilleur traitement reste à ce jour le vaccin. Le condylomatose se manifeste cliniquement par des verrues parfois imperceptibles et discrètes, sur les parties génitales, la verge et le gland chez l’homme, la vulve et le col de l’utérus chez la femme, après une période d’incubation très variable, de 1 à 10 mois.

L’herpès génital, si il concerne 10 à 15 % des infections sexuellement transmissibles (ou MST), et que ses complications sont rares (seulement en cas de grossesse) , son plus grand problème réside dans sa capacité à favoriser d’autres IST et à être persistant. En effet, il n’y a pas de traitement à cette maladie virale, qui se manifeste par des cloques cutanées de petite taille et douloureuses sur les zones génitales (gland et verge, vagin et vulve) deux à vingt jours après le rapport sexuel. Cette IST devient donc chronique dans 40% des cas, et ponctue de crises la vie des porteurs d’herpès, crises qui s’accompagnent de fièvres, de fatigue intense, et d’une augmentation des ganglions. Lors de crises, des antiviraux existent sous forme de crème et de pilule afin d’atténuer leur fréquence, leur durée et leur intensité.

La mononucléose infectieuse se transmet par contact buccal principalement, entraînant fatigue extrême, fièvre, pharyngite, maux de gorges et ganglions. Ces symptômes apparaissent à l’issue d’une période d’incubation de 6 semaines en moyenne, et selon les organismes, la maladie peut s’installer soit temporairement et rapidement, soit plus durablement et intensément, obligeant la personne à cesser ces activités pendant plusieurs mois. Il n’y a pas de traitement spécifique, les antibiotiques ne sont pas efficaces, et seul le repos prolongé est recommandé.

L’hépatite B se transmet par voie sexuelle mais pas seulement, par le sang, la salive, le sperme, et les sécrétions vaginales. Il se transmet également à l’enfant lors d’une grossesse. Les signes cliniques apparaissent à l’issue d’une incubation de 1 à 6 mois, et sont l’asthénie accompagnées de fièvres et de douleurs musculaires, ainsi que la décoloration des selles et la jaunisse (ictère). Si les traitements n’existent pas et seul un repos peut-être recommandé, un vaccin efficace existe cependant s’il est effectué en amont.

- Dans beaucoup de cas, le SIDA apparaît d’abord comme asymptomatique et passe alors inaperçu, la rendant encore plus dévastatrice. Il ne faut donc pas se fier à des symptômes, mais à des tests de dépistage à faire après le rapport à risque et 3 mois après pour confirmer leur fiabilité.

- Le virus attaque les globules blancs, jouant un rôle prépondérant dans le système immunitaire, l’organisme devenant incapable de se défendre contre les infections.

- Il détruit également les cellules nerveuses et musculaires, et sa force réside dans sa capacité de réplication rapide et dans le fait que les anticorps du corps humain ne reconnaissent pas ce virus. Les trithérapie et des antirétroviraux existent, leur but étant de ralentir la progression de la maladie vers le stade SIDA, dernier stade caractérisant l’effondrement de toutes les défenses immunitaires et l’apparition de maladies opportunistes.

Les rapports sexuels, sont donc tous porteurs de risques de contracter une infection, qu’ils soient génitaux ou oro-génitaux. Dès lors que contacts et échanges de fluides génitaux il y a, un risque de transmission existe. C’est pour cela qu’il faut bien se protéger et apporter une réponse adéquate en cas de contagion.

Prévention :

La meilleure prévention c’est le préservatif. Féminin ou masculin, ils restent la protection la plus efficace à ce jour. On n’y pense moins mais même si le risque d’attraper une infection sexuellement transmissible lors d’une fellation est moindre, ce risque existe, et utiliser un préservatif pour cet acte sexuel oral est utile.

Adoptez également des réflexes d’auto-protection, car votre partenaire peut ne pas s’apercevoir lui même du risque qu’il encourt pour lui et fait encourir aux autres, tout comme son laxisme peut vous portez préjudice. Évitez les contacts si vous constatez par exemple des lésions sur les parties génitales de votre partenaire, des éruptions cutanées ou des rougeurs anormales sur son sexe.

Également, il est important de systématiser les bilans et tests de dépistage, et pour les femmes, les visites chez le gynécologue et pratiquer des frottis qui sont des bons moyens d’identifier des infections et de les traiter en leur stade précoce. On estime en France que 30,000 personnes ignorent qu’elles sont porteuses du virus du SIDA.

Le traitement, c’est encore là un moyen de prévenir la propagation, et même après rémission, vous restez d’autant plus sujet à contracter une autre IST, alors restez vigilant. Il convient aussi de prévenir son ou ses partenaires afin qu’eux aussi puissent se prémunir et réduire le risque de développement de l’infection. L’existence de vaccins permet enfin de lutter efficacement contre la propagation et la contraction de certains virus infectieux (le VPH et l’hépatite B).